柳村先生

我之为我,自有我在。

艺术家的作品,是彰显大我的礼器;艺术家的人品,是超越自我的高标。

画家柳村,以七十多年致力艺术的造诣,以无偿捐赠的达观,最好地诠释了彰显和超越自我的艺术人生。

柳村,1920年生,原名柳遵韩,字景文,当代著名的花鸟画家和版画家。柳村早年师承吴茀之,又得潘天寿教益,后在余杭工作和生活六十多年,创作了大量富有地方特色的佳作。

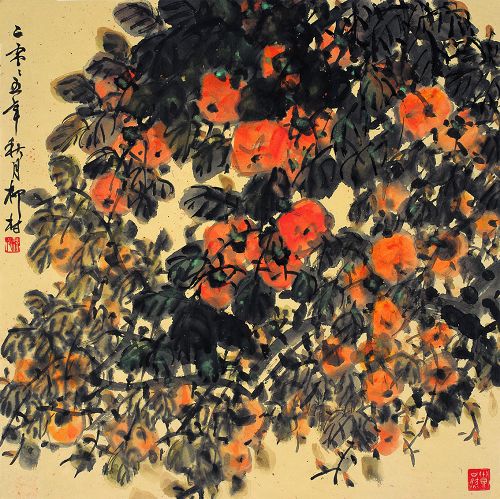

枇杷、梅花、红柿、修竹、牡丹、荷花、古木、白鹭、鱼鹰……柳村的国画题材广泛,笔墨浑厚,生动地描绘了江南水乡的风物之美。

水乡集市、早稻丰收、采茶上山岗、收柿子、捻河泥……柳村的版画刀法拙朴、韵味丰富,忠实地记录了上世纪五六十年代良渚地域一些独特的人文景观。(摘引于良渚博物院良渚风物•柳村书画艺术厅) [柳村艺术活动年表]

1920年出生于浙江省浦江县横溪镇(现属兰溪辖)。

1942年毕业于福建省立师专(今福建省师范大学)艺术科,师从花鸟画教授吴茀之先生。毕业后留闽期间,受潘天寿先生(时旅闽筹建东南联大)的教益。

1946年任杭州国立艺专(今中国美院)助教。

1947年编绘《翎毛写生集》、《写鹤集》,为国立艺专花鸟写生课教材。

1948年任杭州国立艺专讲师。

1949年杭州解放后,被分配至余杭工作,期间曾任三墩中学校长、教师进修学校校长、余杭人大常委会副主任等职。

1956年版画作品《村口》、《开山造渠》、《络麻丰收》入选全国版画展。

1958年版画作品《画家齐白石》入选全国版画展,并选送前苏联展出。

1973年国画(下同)作品《塘栖枇杷》入选全国美术展。

1974年作品《红柿满枝谷满仓》入选全国美术展,并由北京荣宝斋,北京人民美术出版社、上海人民美术出版社出版独幅画。参加浙江省两江山水画创作组。

1977年与邓白、周昌谷、李震坚、方增先、卓鹤君、姜宝林等七人应中国美协之邀为北京首都机场、北京饭店作画三个月。

1979年作品《花正茂》入选全国美术展。

1980年当选为中国美术家协会浙江分会副主席。

1981年任杭州市文联副主席。参加杭州市文化代表团,赴日本歧阜市书画艺术交流。

1982年浙江省中国花鸟画研究会(现名浙江省中国花鸟画家协会)成立,任会长。

1984年作品《丹柿》被中国美术馆收藏。

1987年与陆俨少、王伯敏、孔仲起、童中焘、章祖安、张胜远等七人共同发起成立学术性团体-东方博雅社。作品《红梅》参加中国美协与日联办《昭和62年日本中国水墨画联展》。

1988年作品《雪骨冰魂》由毛主席纪念堂收藏并展出

1989年作品《立夏江南树树金》被北京人民大会堂收藏。吴茀之艺术研究会成立,任会长。

1991年北京朝花美术出版社出版《柳村花鸟画集》。

1996年与孔仲起、童中焘、唐勇力、张胜远、等六人共同于北京中国美术馆举办《东方博雅社部分社员作品展》。作品《金黄簇簇五月时》被中国美术馆收藏。《柳村花鸟画展》于中国美术学院陈列馆举行。浙江省中国花鸟画家协会举办柳村花鸟画作品研讨会

1999年作品38件及部分创作资料被浙江省博物馆当代美术名家作品珍藏库收藏并展出。编著《历代名家画枇杷》,由西冷印社(中国画技法比较丛书)出版。作品《万古流芳》参加纪念孔子诞生2550年全国美术作品展,于中国美术馆展出。作品《寿柿丹丹耀秋晖》,获庆澳门回归全国中国画展金奖。

2000年参加《中国东方博雅社美术家作品展》,于加拿大温哥华中华文化中心展出。作品《森森古柏历千秋》参加黄河2000全国中国画创作展,于中国美术馆展出。西冷印社出版《柳村作品选》(丝绸珍藏版2000年纪念年历)

2002年出版《柳村国画作品集》。

2004年由浙江省博物馆、中共余杭区委宣传部等联合举办的《柳村国画作品展》,于中国江南水乡博物馆举行。浙江文艺音像出版社出版《花鸟画家柳村》(西冷名家系列VCD纪录片)

2007年人民美术出版社出版《中国名家绘画柳村》画集、北美艺术出版社同时出版《中国名家绘画柳村(英文版)》(中国近现代名家绘画系列丛书)。

[评论柳村]

在中西方文化交汇冲突、中国社会经历大变革的二十世纪,古老的中国画艺术和每一位艺术探索者,都不可避免地面对着继承与创新这个重要课题。其中,积累下丰硕历史遗产的中国花鸟画,更因其高度成熟的图式风格和笔墨程式,为后来者增添了再创造的难度与认识的分歧。在风雨不息的历史年代里,以潘天寿吴茀之等为代表的一代艺术家,在坚持民族审美传统精神的方向下,致力于花鸟画变革的探索,为中国画在新时代的传承和发展开辟了道路。柳村先生正是这条薪火相传之路上坚定的行者。“笔墨要旧,意境要新”(吴茀之语),柳村的花鸟画创作,完全实践了这种创作精神。用传统的笔墨,书写出时代之精神。“师古人、师造化、重吾心”,在其漫长的创作生涯中,始终坚持自己的艺术道路,形成了他独特的艺术风貌。

无论是他笔下金果累累的枇杷、古艳醇厚的丹柿、葱茏的古柏、苍古多姿的梅花;还是故乡山中不知名的一草一木,农家邻舍的一禽一鸟,都为观众拂来一股清新的田园旷野之风,呈现的是一个万紫千红蓬勃热烈的花鸟艺术世界。他用丰实、充盈、生机郁勃的画面,以热烈、明朗和率真的时代气息,取代了前人疏冷萧瑟孤傲清冷的情怀。

柳村先生出生于书画之乡浦江,家学渊源,自幼即从《芥子园》、《醉墨轩》等画谱开始习画。上世纪四十年代,他赴闽求学及于国立艺专任教期间,师承吴茀之先生,并受潘天寿先生的教益,打下了丰厚而坚实的传统根基。这点,从他早年为国立艺专编绘的花鸟写生教材《翎毛写生集》、《写鹤集》等画集中即可见。他的努力也得到了不轻易许人的潘天寿先生的肯定:“柳村弟质慧性笃,所作笔墨浑厚,富有新意,发展前程远大”(致吴茀之先生信)。新中国成立后,他曾长期工作于鱼米之乡、盛产花果之地的余杭,超山探梅、百丈写竹、塘栖画枇杷、五常作丹柿、普宁寺访古牡丹,淳朴的农家田野之风,赋予他新鲜的创作活力,“生活之蒙养”给传统笔墨开启了一片新的艺术天地。

柳村作品

七十年代,他的作品《塘栖枇杷》《红柿满枝谷满仓》《花正茂》等连续三届入选全国美展,是为当时全国为数不多的富有新意的花鸟画佳作。之后他专注于花鸟画创作,出版多部画集专著,多次举办个人画展,以耄耋之年仍笔耕不辍,创作了大量既恪守笔墨传统、又富有生活气息的带有鲜明艺术个性的佳作。

传统花鸟画多取折枝,所谓“赏心只有两三枝”,柳村先生一反前人疏冷简约的画风,喜取吴茀之先生之繁,但构图更趋饱满,气氛上强调茂盛,他擅于驾驭繁复的画面;营造画面疏密聚散的节奏,靠平面穿插来表现气势,这也是花鸟画创作中最见功力的一环。如他画枇杷和丹柿,不囿陈法,枝繁叶茂,硕果累累,枝干顺逆回环穿插,满而不闷,野逸多姿。近观密密麻麻、笔触繁多,远观却浑然一体,整体气势夺人。这在花鸟画创作中是一种不多见的技巧。

在他的丈二匹以上巨制《万古流芳》、《森森古柏历千秋》《万木葱茏水长流》等作品中,更可见他驾驭恢宏巨制的创作功力,画中老干新枝纵横交错,雄健似铁,花瓣枝叶层层叠叠,交互掩映,生机郁勃,气势夺人。画前人所未画,发前人所未发,传递的是一种生生不息,蓬勃向上的精神力量。

笔墨,是中国画特有的形式语言,同时它也观照着“高,下,清,浊”的画家之品格。 “重气机,求高格”,成为柳村先生一生的艺术信条。刚正的骨法用笔,松动活泼的笔触,既得益于他数十年锤炼之功,也可见他丰厚的学养与坦诚大度的品格。他浑厚的笔墨,质朴自然的艺术表现手法,使他的绘画具雄浑拙朴、野逸清新的审美趣味。

在潜心于传统的同时,他更反对闭门造车的创作方法。多年来,除了在当地采风,他的足迹还遍布了全国各地,多积写生稿本达百册,其深入生活之勤、师法造化之忱多为同业所推重。正是长期累积的生活本真的感受,和源于深入生活的思考,使他的创作摆脱了花鸟画陈陈相因的“画谱气”。他的作品中流露出文人画传统中所罕见的,质朴的平民情感;充满着浓郁的生活气息与淳朴的乡土风情,形成他独特的艺术风格,走出了传统花鸟画面貌雷同,因循相袭的困境。

立足传统,源于生活;“入乎规矩之中”,“超乎规矩之外”。前者是后者不可或缺的基础,后者是艺术创作生命力的根本。这是柳村先生艺术道路给予我们的启示。而他把个人情怀的表达融入时代精神的追求,更为难能可贵,这也正是一个艺术家之所以能够感染更多观众的原因所在。 肖峰(原中国美院院长):

柳老是我们所尊敬的艺术界前辈,是我们学校引以为荣的老校友,他的艺术精湛,人品高尚,今天这么多人提前二小时赶过来,可见深得人心。他早年遇到恩师吴茀之先生,国立艺专复员到杭州以后,又受到潘天寿先生的器重,来到我们学校任教,直到解放以后。他是美院在国立艺专时期,现在留下来的为数不多的教师,本身就是遗产,就是国宝。

柳村先生作为一个人民教育家,是陶行知所主张的平民教育,在艺术教育领域的一个代表人物。他一生坚持,无私奉献,桃李满天下。今天,又把他一百多件作品献给国家,是爱国的表现,也是爱第二故乡余杭的表现,这位九十高龄的德高望重的前辈,是我们艺术界活的榜样和楷模,我觉得我们宣传得还不够,应该广为宣传。

在艺术上,柳先生也有他很大的特点,他的绘画有乡土的气息。在西洋油画上,有两位现实主义大师,一位米勒,一位库尔拜,都是表现生活当中乡土风物。我觉得柳村先生笔下的江南、余杭、良渚,也是这样。艺术上表现的,是他的质朴感、乡土味,很可贵。同样,他的笔墨也是生动感人的,他墨色的组合,很多美感给人以享受。今天,在这个古老文化的发源地良渚,柳村书画艺术厅的开幕,给古老文化赋予了当代文化的内涵。柳村先生这辈子不是一帆风顺的, “山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,我对老学长的艺术道路用这几句话来作一个评语:“福建师专逢良师,报国求艺两相荣,艺专赏识得重用,花开余杭留青史”不知是否妥当。祝柳老艺术常青再常青,百岁再百岁! 殷翔云(中国美术家协会浙江创作中心副主任):

看到柳老师半个多世纪以前的版画作品,我感到非常亲切,他用版画歌颂时代、歌颂人民生活的立足点,是真、善、美。玩弄技法、玩弄所谓的个人情调,在他的作品中是找不到的。他完全是用刀用版表达了自己对时代对生活的感情。今天来看,仍然有生命力和艺术感染力。 郑作良(中国美术馆收藏部主任):

柳村先生是我一生崇敬的偶像,也是我做人从艺的楷模,更是我跨入艺术之门的导师。我是柳村先生四十多年前的学生,当时他已经是全国著名的画家了,但他非常谦和,有一颗慈父之心。在他的指导下,我学会了什么是写生,什么是创作,什么是木刻,他非常注重写生基本功的训练,培养我们观察生活的能力,提倡从生活中积累创作素材,引发创作灵感。正是他的启蒙,使我走上了版画创作道路,成了我终身的追求目标。 叶尚青(中国美院教授):

柳村先生的作品,很富有生活气息。今天,他无偿捐献自己的作品,这种精神值得我们学习。我和柳村先生相识于五十年代,当年正是他对我的启发和帮助,使我下决心考美院,走上了艺术道路,也可以说是我的一位启蒙老师,借此机会,我非常感谢柳村先生。 包辰初(杭州画院国家一级美术师):

我在国立艺专一年级的时候,柳村先生在国立艺专任教,可以说是我的老师。柳老师的画所以能达到今天的成就,主要是他坚持深入生活,艺术家只有走深入生活的路,作品才能创造新的境界。柳村先生很低调,他毕生追求的,是艺术更高的境界,而不是其他。这也是他值得我们学习的地方。 高照(美术报副社长):

时代造就艺术,艺术印证时代。这是我看了柳村先生的作品所想到的。他早期的版画,使我缅怀上个世纪意气风发斗志昂扬的生活,而他的国画,雄姿勃勃、蒸蒸日上,也反映了享受生活,欣赏生活的当今时代特色。印证艺术家所处的时代,我个人觉得这是艺术最大的价值所在。 杜高杰(浙江大学教授):

“……捉刀向木千般景,挥笔成林万树金……”(贺诗),几十年来,柳村先生深入生活、重视生活,创造出富有个性特色的,前无古人的艺术作品。比如他的枇杷,既不同于虚谷的,也不同于吴昌硕的,而是有他独到的地方。我们看他枇杷果实造型和笔墨的结合,是很生动很完整的结合。只有在生活当中提取形象,进行艺术加工,和中国传统绘画的艺术技巧相结合,走这样一条道路,才能创造出感人的艺术形象,去体现他的艺术趣味,艺术技巧和艺术精神。 诸涵(中国美院教授):

我在四十年代,在国立艺专就和柳村先生相识,他是我尊敬又很亲切的一个前辈。柳先生早期重点搞版画,后来画中国画,都创作了很多优秀的作品。他的中国画,也融汇了版画的一些技法,比如他的《斗牛》,就很有版画的味道,结合得很好。 潘鸿海(原浙江画院院长):

柳先生是我们浙江画坛最年长的前辈,他早期的版画是历史的文化标志。他的国画为什么出色,第一就是他有传统,很严格很虔诚地学习传统,下了很大功夫,在当今尤其难得。所以他的画面看了就舒服,非常正气,没有歪门邪道的东西,我非常喜欢。第二,他的画有生命力的更重要原因就是来自于生活。这是我们每一个画家都应该遵循的两个原则,柳先生的作品的展示对我们是一个很好的启迪和教育。 朱锡林(中国美院教授):

柳老师的心态是平静的,但他的笔端是有激情的。他的线条很大气,落笔就成,用笔很随意,很帅气,他的画笔意墨韵很重视,布局、疏密非常严格,所以他的作品很经得起看。

|